传统,裁军之大敌

By Reshmi Kazi: CH |

核战争核核恐怖主义对女性和男性构成同等威胁。事实上,女人比男人更易受到对某些核危险伤害,比如更易患上与辐射有关的癌症。但无论是国际还是一国之内,女性对核政策乃至政治、军事以及科学和技术等方面的影响均十分有限。

在那些女性缺乏平等机会的国家,她们在所有问题上都要服从男性,因此女性在核问题上缺乏政治影响力并不奇怪。女性在印度人民院,即下议院的议员数量只占 11%,而立法和州议会本来规定人民院中女性席位占到 33%,却从 1996 年起被迫中止该规定。在巴基斯坦,女性自 1947 年国家独立伊始就取得了选举权,但女性投票至今依然遭到强烈反对。尤其在农村地区,女性投票被视为"非伊斯兰教"行为。

并非所有的社会都以男性为主导,但实在很难发现哪个国家的女性对核政策、战略或军事决策的影响力与其人数成正比。原因何在?有人可能会说,因为具有科学、军事教育或政治及外交经验的女性相对数量较少,而此类女性是参与制定核武器政策的不二人选。也就是说,可以认为女性不具有制定核决策的权利,仅仅是因为她们的性别。

此类推理有一定局限,很多国家中,女性在政治和安全舞台上影响有限,其原因不仅包括性别成见,同等程度上也受到女性传统合理性的影响。在很多国家的传统家庭中,男人通常被认为是一家之主,由他来定义其他家庭成员的社会经济角色,他代表力量、道理、审慎和保护性。这些成见也被带入现代政治环境中,通常男性领袖控制其追随者,并为他们指派工作。而女性,常被描述为弱小、感情用事、非理性、需要保护,因此无法为自己或他人做决定。

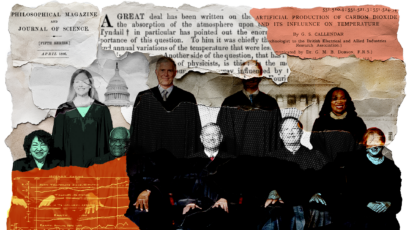

这种两性间的"天然"区别渗透了制定核政策的所有层面。例如,2013 年主题为核爆破人道主义影响的奥斯陆会议中,与会的印度核巴基斯坦代表团中,没有任何女性成员。从更广义上看,如果一位男性用"附带损失"之类中立而抽象的词语描述死亡和毁灭,传达出的信息有力、自信且阳刚。如果一位女性使用诸如"大屠杀"之类的词汇描述同样事件,其传达出的信息则具有情绪性且阴柔。因此女性使用的词汇即使更现实,重要性也不如男性使用的词汇。

暂撇下成见不论,一些研究显示,女性的侵略性确实不如男性强。2012 年出版于《英国皇家学会哲学学报》(Philosophical Transactions of the Royal Society)的一份研究报告得出结论:"男人从生理上就被设定为勇士。" 2007 年,布朗大学及其他院校的一些研究者们发表了人们对虚拟战争游戏反应的调查结果。研究显示,"睾丸激素水平高的个人更容易无故对敌人展开攻击。"但如果女人比男人更爱好和平,更少卷入冲突,更人性化和更善于交际的说法是真的,那么对此的理性回应应该是,通过保证女性参与来加快裁军速度。

女性已经在生物及毒素武器公约(Biological and Toxin Weapons Convention)和化学武器公约(Chemical Weapons Convention)等国际条约的制定上发挥了重要作用,因此她们在核裁军上也应该扮演同等重要的角色。但由于核裁军依赖外交政策、对话以及国与国间相互依存等元素,而这些元素和女性气质关联价值不高,女性很难在核裁军上施加关键影响力。最终核裁军需要的是对权力和力量的传统观念在制定政策上让步,让人类的善意成为中心。持久的和平需要消除各种不平等,包括两性不平等。

在更直接层面上,应如何加大女性对核决策的影响力?我提供两套行动方案,一套由政府执行,而另一套从女性自身做起。

政府必须认识到,女性是和平、解决冲突以及核裁军的重要利益攸关方。更具体而言,政府应鼓励女性在国际层面上直接参与防扩散和裁军行动。此外,政府在为军事开支提供成本效益分析时,应多从性别角度思考。例如,很多人认为巴基斯坦政府决定对研发及部署作战核武器的战略投资不负责任。(当巴基斯坦受困于贫穷、糟糕的公共卫生、高失业率以及低教育水平时,巴政府为了"小"核武动用大量国防开支实在说不通。)此外,政府在商讨核政策时,应该将非政府组织的观点纳入其中,比如国际废除核武器运动(International Campaign to Abolish Nuclear Weapons),国际妇女和平与自由联盟(Women’s International League for Peace and Freedom),达成关键目标(Reaching Critical Will),以及核爆者故事(Hibakusha Stories)等等。如此一来,核冲突对女性及其他人口组份的人道主义影响会包括在核政策商讨之中。

同时,如果女性在核政策上的影响增强,更多女学生会进入军事规划、物理、武器控制及安全等领域。搞医学的女性应该研究放射物质对人体健康的影响,然后将研究成果广而告之,并支持女性参与者分享对裁军一类问题的观点。

由于地缘政治的复杂性,裁军之路还很漫长,但如果女性能对核武器政策施加合理影响,将缩短实现这一目标之路。